受講者の学習ストレスを減らす! 受け取られやすい情報提供の仕方③ 空間的アンカーを利用する 編

新しい仕事、新しい習慣、新しい人間関係……。私たちは慣れないことを行うと居心地の悪さを感じます。

ではなぜ慣れ親しんだ職場、行動、人間関係はあなたを安心させるのでしょうか。

それは、自分がどのように振舞えばよいかよくわかっているからです。

これから何が起こるか分からないという状況は、自分が思っている以上にストレスを感じさせます。

研修もそんなことの一つです。

慣れない場所に行き、知らない人と隣り合わせて、内容によっては初めて見聞きすることを学ぶ……。

受講者は有形無形のストレスにさらされています。

そんな中、私たちは少なくとも「学ぶこと自体のストレス」を減らすための工夫はできます。

では具体的にどのようなことに気をつければよいのでしょうか?

そこで今回は、

受講者の学習ストレスを減らす! 受け取られやすい情報提供の仕方

その3 空間的アンカーを利用する 編

をお届けします。

これらに気をつけることで、受講者の学びのストレスを低減して研修内容を受け取ってもらいやすくなるでしょう。

空間的アンカーの話をする前に、まずはアンカーについて説明します。

アンカー(anchor)とは、「ある行動や感情状態と結びついていて自動的にそれを呼び起こすもの」のことです。

具体例の方が分かりやすいと思います。

・赤信号を見たら止まる

・潮の香りをかぐと小学生時代の夏休みを思い出す

・お気に入りのカフェに行くと気分が落ちつく

・○○さんに会うことを考えると気分が重くなる

・あの歌を聞くと青春時代の感覚がよみがえる

などなど

これらのことは学習や体験によって身に着けたものでしょう。それが理由や理屈をすっ飛ばして行動や状態を引き起こします。

上記の赤信号や潮の香がアンカーです。アンカーとは船の錨のこと。特定の刺激が特定の反応に「錨を下したように」結びついているわけです。

上記は意図せずにできてしまったアンカーの例ですが、アンカーは目的をもって意図的に作ることができます。

スポーツ選手のルーティーンの動作(イチロー選手や五郎丸選手のそれが有名ですね)を持ち出すまでもなく、私たちも勝負服やそれを持っていると勇気が湧いてくるようなアイテムを持っているはずです。

それは自分を良い状態にしてくれる意図的なアンカーを作った、ということです。

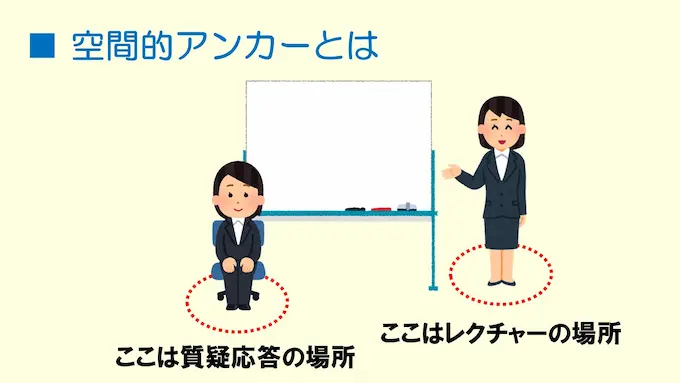

空間的アンカーを作ると、研修中の自分の行動がより整理しやすくなります。

研修は生き物なので予定していた流れで進行できるとは限りません。急な質問を受けたりテーマに関する余談などを行えば、「いま自分はどこにいるのか」「どこに帰ればいいのか」と研修の全体像を見失ってしまうこともあります。

そのような混乱を防ぐために空間的アンカーを設定します。そうすることで「いまこの位置(場所)にいるということは、自分は○○をしているということ」のように自分のしていることを明確にできます。

それは受講者への情報伝達の明確さにつながります。

空間的アンカーに従って研修を行っていると、「あの場所にいるということは質問してもよいということ」「あの場所から離れたからそろそろ休憩だな」のように、受講者が何をしてよいか、何が起きるかを予期するようになります。

意識的に気づく受講者もいるでしょうし、気がつかずに無意識で準備している受講者もいるでしょう。

言ってみればこれは一種の「伝え方の構造」です。いま何が期待できるか予測がつけば、受講者は安心します。

いままでは例として、事務的連絡を行う場所、レクチャーを行う場所などを挙げてきました。ぜひそれに「質疑応答の場所」をプラスしてください。

質疑応答を行う空間的アンカーを設定するメリットは、質疑応答を切り上げたい時、その場所から離れることで受講者に「質疑応答の時間はこれで終わり」という非言語的メッセージを送れることです。

前述した通り、受講者へ無意識的な影響を与えることができます。

研修講師は「今話すことではないけど話した方が受講者の役に立つ」という話題を、「それはちょっと脇においといて」と荷物を横にどかすジェスチャー付きで表現したりします。その脇にどけた話題の置き場を空間的アンカーとして固定する、というアイデアです。

いろいろな場所で「おいといて~」とやっていると、自分の周りはあとで拾わなくてはならない話題ばかりになってしまします。ですからその置き場を固定して、ジェスチャーも使ってその空間的アンカーに「おいといて~」とやるわけです。

メリットとしては、後で拾う話題を忘れにくくなる(不思議なことに)、受講者にとっても話題についての記憶が鮮明になるなどがあります。

気をつけなくてはならないのは、話題をおいておく空間的アンカーが他の空間的アンカーと重ならないようにすること。かえって分かりにくくなってしまいます。

研修の環境によっては、あちらこちらと移動しながら空間的アンカーを作ることができない場合があります。

そのようなときは、講師の姿勢や立つ/座るを組み合わせて空間的アンカーの効果を持たせることができます。

例えば、レクチャーは受講者に対して斜めに立つ、質疑応答は受講者に対して正面を向け座る、などです。

これに声のトーンを加えることもできます。

オンライン研修では講師の身体の向きや声のトーン、話すスピードなどを工夫して、空間的アンカーの代用にできるでしょう。

▼ メールニュースご登録のおすすめ

今回のブログはいかがでしたか?

もし今後もご笑覧いただけるのでしたら、弊社のメールニュースをご登録ください。月イチで最新ブログ情報をお届けします。

https://www.iryos.co.jp/mailnews/

※ 研修関連(研修実施者/受講者サポート)に☑してください。

佐々木 啓

▼所属:株式会社チーム医療ラーニングS / 株式会社チーム医療ラーニング

▼資格:公認心理師 / ICC認定国際コーチ / 同国際チームコーチ/同国際ライフコーチ / ICNLP認定NLPトレーナー

▼略歴:1998年より、教育研修会社にて心理療法研修のマネジメントに従事。国内外の一流心理療法家の技能と研修ノウハウを学ぶ。10年間の修行の後、2008年から自らも講師として活動を開始。現在に至る。その人の特性や課題に最もマッチしたアプローチを、多種多彩な心理療法から選んで構成する研修やコーチングが強み。「不健康な状態で行う思考の質などたかが知れている」を信条に、まず個人の心身を整える実習やエクササイズが得意。